I

Aveces espero que la muerte venga. Estoy sentado frente al peinador, termino de arreglarme. Pongo unas gotas de perfume en mis muñecas, las froto entre ellas y luego detrás de mis orejas. Huelo a las flores de plástico que han sido dejadas durante un año en el camposanto de un pueblo desértico. Listo. El claxon suena cerca, miro un automóvil negro a través de la ventana. Es la muerte. Al fin viene por mí. Estoy listo. Le he dicho que sí, que no, que vuelva después porque ya no quiero nada. Nunca veo su rostro. En ocasiones me besa mientras damos una vuelta por el vecindario a toda velocidad, pero entonces omite los semáforos en rojo y abro la puerta para saltar en movimiento, así regreso a casa con los huesos rotos. El espejo me espera quieto como una alberca que mira a un cielo sin estrellas, donde me sumerjo para después salir con alguien más, no importa quién. Siempre estoy listo.

XXIX

Busco mi calzón blanco de entre la ropa en el suelo y me lo pongo como si el poliéster fuera protegerme del abandono. Él se viste por completo y me besa hasta que lo muerdo en serio. Ni siquiera se queja. Bajamos las escaleras, él no suelta mi cintura, tal vez por costumbre. El silencio de las tres de la mañana resulta más aterrador. Supongo que en los altares de muertos las almas no bajan por las ofrendas, ni siquiera a oler las flores o lo espirituoso del alcohol, si es que pueden. Deben venir abajo para tocar el disco rayado de sus equivocaciones. Las escaleras están hechas para descender y si es posible ascender y repetir la despedida. Serpientes y escaleras. Las vemos simples cuando se trata sobre escalar, pero cuando el camino es hacia la parte inferior cada escalón semeja un segmento del cuerpo anillado de una víbora. Este veneno, esta tentación de un fruto que ya no existe pero que quisiéramos volver a morder. El árbol de la muerte debe ser algo así, las hojas hechas de adioses y regadas con toda la nostalgia de lo que nunca.

XLIII

A veces oigo cantar a la muerte entre las risas de los niños. No tengo lecciones para ellos, dulces, ni juegos. Son como pájaros cagando sobre partituras en una iglesia abandonada. El canto supera a los vitrales que quisieran hacerse pedazos para romper su silencio luminoso, aunque sea de noche. Cuando acabamos las lecciones que no tengo y me preguntan si podemos leer un cuento, yo sonrío. Había una vez… y fueron felices para siempre. Había una vez la vida. El final será feliz porque para siempre es la muerte. Tal vez ellos saben aún más cosas en su sangre que todavía no nace, en la fibra de su cartílago hialino que algún día será hueso y se romperá como un corazón que nunca es igual a los que iluminan con rojo en sus libros para recortar. El sonido de sus tijeras me recuerda que se me termina el tiempo, una guadaña para la cosecha, el timbre que anuncia el final de la jornada. Es hora de irse, espero con paciencia, aunque muero por salir corriendo mientras recorto mi propio corazón como aquellos que esperan arcoíris cuando todavía llueve, aunque signifique el fin.

Sobre el autor

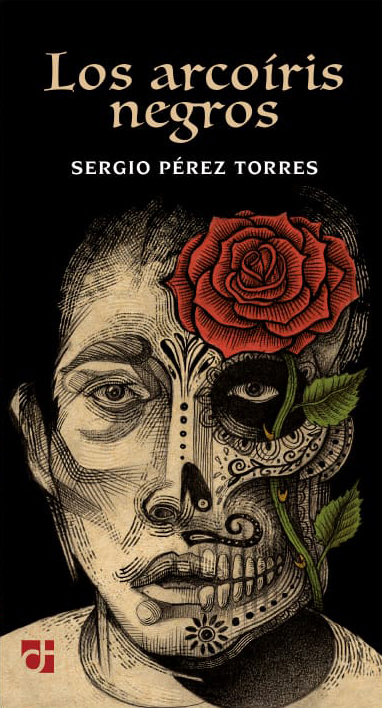

Sergio Pérez Torres (Monterrey, 1986). Publicó Caja de Pandero (EDÉN, 2007), Mythosis (EDÉN, 2009), Los nombres del insomnio (Cuadernos de la Serpiente, 2016), Barcos anclados al viento (La cosa escrita, 2016; Sangre Ediciones, 2018, 2ed), Cáncer (Nada Ediciones, 2016), Cortejo fúnebre (ISC/Proyecto Literal, 2017), Party Animals (Conarte, 2017), El museo de las máscaras (Tierra Adentro/Conarte, 2018), y La heráldica del hambre (El Carruaje Ediciones/UANL, 2019). Su obra poética ha sido premiada en el Concurso de Literatura Joven Universitaria 2009, Juegos Florales del Carnaval de La Paz 2016, IV Certamen Literario “Ana María Navales”, XXVI Premio Nacional de Poesía “Ydalio Huerta Escalante” 2016, XXIV Premio Nacional de Poesía Sonora 2016 “Bartolomé Delgado de León, Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2017, Concurso Palabras Migrantes y Convocatoria para coedición del Fondo Editorial Tierra Adentro y Conarte.